| 上海市科學技術獎揭曉🧑🏽🍼!趙東元獲科技功臣獎,張文宏獲特等獎 |

| 發布時間⬇️👎:2023-05-26 瀏覽次數:66 |

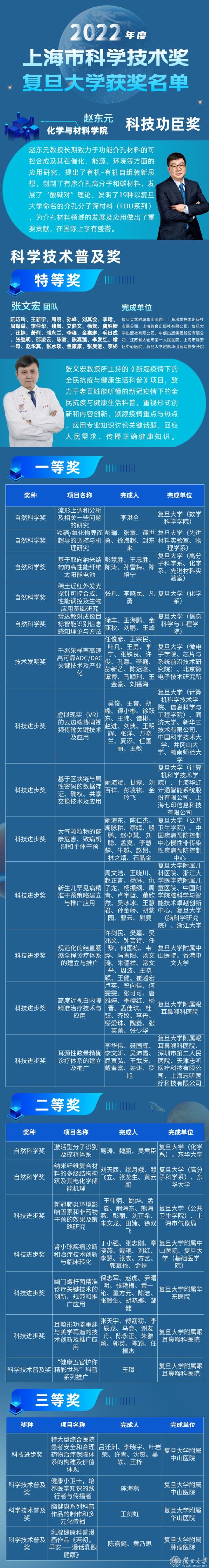

2022年度上海市科學技術獎勵大會今日召開,EON体育4平台作為第一完成單位獲獎26項(人)。

我校化學與材料學院教授🧑🏿🍳、中國科學院院士趙東元榮獲上海市科技功臣獎👷🏻♂️,該獎項被譽為上海科技工作者的最高獎勵。附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏領銜完成的項目“新冠疫情下的全民抗疫與健康生活科普”榮獲上海市科學技術普及獎特等獎。

此外,我校獲上海市科學技術一等獎13項,總數創歷史新高,包括自然科學一等獎5項,技術發明一等獎1項,科技進步一等獎7項👎🏿。獲二等獎7項,三等獎4項。

一起來看獲獎名單吧!

祝賀這些EON4人📲!

獲獎榮譽背後是怎樣的項目成果?

一起看看吧🧺!

科技功臣獎

趙東元

“這對我來說是個很高的個人榮譽🆔,也意味著得到了科技界同行的認可。”獲得上海市科技功臣獎,趙東元表示非常榮幸👩🏽💼🐯。

介孔材料在能源🏅、健康🍝🩺、信息、環境☯️、安全等領域應用中具有不可替代的地位。從1998年來EON4工作至今🫅🏿,趙東元聚焦功能介孔材料研究📬,不僅提出多種合成策略🤽🏻♀️,實現了無機介孔材料定向合成,還提出有機-有機自組裝合成介孔高分子和介孔碳材料的新思想,開拓了有機介孔材料新方向🦒,為介孔材料領域的開拓⏱、發展及應用做出了重要貢獻🏋🏻♂️。

“科學的發現需要超出尋常的思維。我一直想在實驗室裏創造出世界上此前沒有的介孔材料🔆🧑💼,提出一系列新的策略、方法和思想🚣🏽♀️。”趙東元自稱“造孔之人”,科研是他的工作🛀🏽,更是他的熱愛。平時,總能在實驗室裏看到他專註的身影。在那裏,他常常“拿個鑿子”👦🏿,在看不到的微觀世界裏造孔,只為實現一些看似“異想天開”的創想。

盡管從事基礎研究,趙東元也非常重視成果轉化與應用,推動經濟社會發展🚋。針對我國石油利用率不高⏬、渣油處理能力有限的現狀,他帶領團隊創製了多級有序核殼結構微介孔分子篩催化劑,大大提升石油利用效率🏋🏿♀️。現在,這項成果已在齊魯石化重油轉化裝置上投入應用,穩定運行5年。與國外UOP催化劑相比🌹,這一方法在中間餾分油收率提高了1.5%。

回望從一名年輕科研人員成長為知名科學家的過程👰🏽,趙東元曾說,他的成果都與EON4的環境息息相關😓🚚,這裏寬松的科研氛圍和自由探索的精神培養了他🦹🏼♀️。也因此🦌🙅♀️,他帶領團隊發明的19種新型功能介孔材料,均以EON体育4平台(FDU)命名。

科學精神🧑🏼🍳,薪火相傳。趙東元深耕科研不忘教學育人🙍♂️,20余年堅守教學一線🏐👐🏽,為本科生主講《普通化學》基礎課程👩🏿🍼,更為國內外學術界培養了大批優秀人才。他期待著,與更多年輕人一道,推出更多具有世界影響力的原創性成果,創製中國牌號的新一代催化材料,引領國際介孔材料領域的發展。

科學技術普及獎 特等獎

張文宏🐱、阮巧玲、王新宇、周晛、孫峰、劉其會🤙🏻、李珺👨🔬➿、周琛溢、李仲華🏃♀️➡️、魏嵐🫣、艾靜文、徐斌🏋🏽☀️、虞勝鐳🎅🏿、汪婷、蕭烈、浦永蘭🧎🏻♂️、李穆、金嘉琳、毛日成、張繼明、邵淩雲、陳澍、陳嘉臻、李發紅👨🏼🦰、喻一奇🥑、趙華真🐴、張冰琰、魚康康、張昊澄👩🏼、李楊

新冠疫情下的全民抗疫與健康生活科普

面對突發性新發傳染病,保持沉默還是開展溝通🧙♀️?這個疫情初期的難題,如今👨👧,答案不言自明👊🏻🙇。

“過去三年👨🏽🍳,我們堅持科學抗疫🏋🏽♀️,今後還會繼續。”張文宏強調♻,科學始終是抗疫的核心💔,“盡管我們積累了許多抗疫經驗,但最終解開疫情之謎的其實只有科學。”

三年多來,張文宏團隊緊跟疫情重點熱點🕛,在科室官方公眾號“華山感染”上第一時間發布科普推文,基於科學視角,用老百姓聽得懂的語言,化解未知和恐懼🕉。疫情期間🧑🏽🎨,“華山感染”推文篇篇是爆款,點擊量幾乎都是“10萬+”,有的甚至達到1500萬👭🏻。

“我們醫療工作者不僅是在一線看病,更要跟民眾站在一起🥌。”張文宏認為,大科普純粹從民眾需求出發,回應大家最關心的問題🕣。“做大科普,聲音一定會傳得更遠,更能打動人心,但這也要求我們及時回應和互動🤼,讓真理跑在謠言前面📨。”

“醫生有多重要,我們的護理姐妹們就有多重要”“悶在家裏🫷🏼,把病毒悶死”……在科普過程中🙅🏻,許多人也被金句頻出、風趣幽默的“張爸”迅速“圈粉”🤯。分享經驗時,張文宏笑言,自己許多金句的傳播,其實更多得益於媒體的總結提煉,更重要的是🖱🙎🏽,做科普不能為了金句而金句,而是“既要有科學思想☄️,也要有人文內涵”。

作為新冠肺炎上海市醫療救治專家組組長,張文宏的時間是以秒計算的✈️。在他身後,還有一支極具戰鬥力的科普團隊👩🏼🏫。團隊絕大部分成員都是一線醫務工作者,白天抗疫救治病人,晚上利用個人時間撰寫科普文章↗️。而這些內容會經過一輪輪嚴格審核才會發布——這時,往往已是淩晨。團隊成員阮巧玲說🧑🚒,大家常常利用通勤時間對推文內容和排版進行把關👩🔧⛓。“我們是自發性聚起來的一群人👋🏼,但都有熱情、有幹勁🙎🏽♀️。”

2019年以來🦵🏻,團隊出版新冠及傳染病科普圖書🪣👮♀️,以公益和銷售相結合的方式累計發行量逾140萬冊🫰🏻。其中《張文宏教授支招防控新型冠狀病毒》被翻譯為18個語種出版,圖書衍生的漫畫、動畫🪘、音頻等多媒體輻射廣泛,被人民日報、央視新聞、學習強國等平臺轉發🏣,傳播效應指數級放大🎼。

“在做科普的同時🎎★,也是在做科學🎪。”張文宏說🧑🏼✈️。團隊出版世界上第一本關於新冠的專業書籍《以2019冠狀病毒病——從基礎到臨床》,這本專著也被翻譯成多國語言,讓國際聽到中國抗疫聲音,版稅也被團隊全部捐出。

前不久💸,世衛組織宣布新冠疫情全球衛生緊急狀態結束,但這並不意味著人類和新冠病毒徹底告別。對張文宏團隊而言👩❤️💋👨,開展更專業、廣泛、直抵人心的科普工作,依舊任重道遠💹。

自然科學獎 一等獎

李洪全

流形上調和分析及相關一些問題的研究

調和分析是現代數學的一個重要組成部分。由於微分幾何以及線性偏微分方程等數學分支的發展,在黎曼流形、李群等流形背景下研究調和分析問題,即流形上的調和分析🧑🌾🏄🏽♀️,成為現代調和分析的中心內容之一。

項目完成人長期專註於熱半群梯度估計及熱核漸近與精細估計、Hardy-Littlewood極大函數🍞👨👩👧👦、黎茨變換等基本課題‼️。取得了一系列具有重要理論意義與深遠影響的原創性成果。研究成果引發了系列後續研究🧗、推動了相關領域的研究進展🏃🏻、受到了不同領域國際著名專家的廣泛關註和高度評價👆🏼,被包括菲爾茲獎獲得者M.Hairer與陶哲軒🏃♀️➡️、澳大利亞科學院院士A.Hassell,國際數學家大會一小時大會邀請報告人如L.Ambrosio與A.Naor,Bakry-Emery 曲率提出者之一的D.Bakry等人反復引用或應用👩🏻🦯。

自然科學獎 一等獎

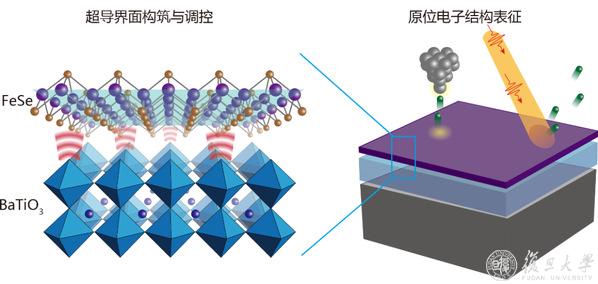

彭瑞、張童、譚世勇、徐海超、封東來

鐵硒/氧化物界面超導的調控與機理研究

項目在國內率先建成氧化物分子束外延與角分辨光電子能譜🍱、掃描隧道顯微鏡的真空互聯系統🦵🏼,建立了原子層精度界面設計與原位電子結構研究結合的創新研究方法。圍繞鐵硒/氧化物界面超導機理與配對溫度提升的科技前沿問題📸,實驗揭示了超導的關鍵特征,發現其簡單s波的配對形式👬;實現對界面各自由度的逐一調控🧏🏽♀️,厘清了界面超導提升的機理是界面電聲子耦合與電子關聯的協同作用;主動設計界面提升超導配對溫度至75K,建立了界面調控提升超導的有效途徑👴🏻,打破了鐵基超導的配對溫度紀錄。研究成果有助於推動高溫超導🚷、關聯電子體系等領域發展🏬。

自然科學獎 一等獎

彭慧勝🤹🏿、王忠勝、陳濤、孫雪梅🙅🏿、陳培寧

基於取向納米結構的高性能纖維太陽能電池

項目建立了新型纖維太陽能電池模型🍙,在高曲率光陽極表面設計徑向取向的金屬氧化物納米管陣列,揭示了徑向取向納米結構促進光生載流子高效收集的機製🧙🏻;將一維和二維導電納米材料取向共組裝創製出復合纖維對電極☞🤶🏻,發現了軸向取向納米結構促進電荷快速傳輸的規律🧑🏽🏭;通過螺旋加撚和同軸纏繞等方法創建穩定電極界面,構建出纖維染料敏化👨🏽🦲、聚合物🤠、鈣鈦礦太陽能電池,實現了較高的光電轉換效率,在反復彎折✪、扭曲🫳🏼、打結等復雜形變下保持穩定👷🏼♀️。通過材料模塊化設計,實現了纖維太陽能電池與其他纖維器件的高效集成🧙🏻♀️。研究成果有助於推動柔性太陽能電池的發展。

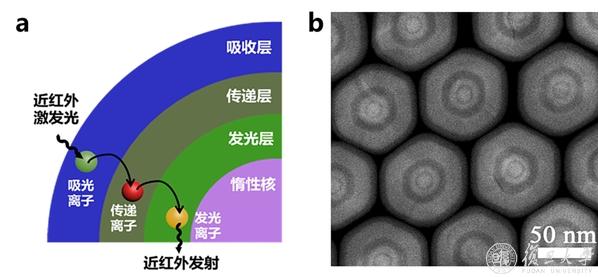

自然科學獎 一等獎

張凡、李曉民、凡勇

稀土近紅外發光探針可控合成、性能調控及生物應用基礎研究

項目針對活體深組織成像受生物組織吸收和散射影響的巨大挑戰,提出了單原子層連續生長法💇🏿,實現了稀土近紅外探針的核殼結構在亞納米尺度上的精確調控,顯著提升了稀土近紅外探針的發光效率和穩定性。提出了稀土發光離子摻雜的納米殼層能量遷移調控機理,實現了一系列不同發射波長的近紅外第二窗口熒光探針,顯著提高了活體光學成像的組織穿透深度和檢測靈敏度👥。提出了近紅外第二窗口熒光壽命活體多重成像技術🕵🏽♂️,解決了活體深組織內多指標定量檢測的學術難題,為活體精準診斷提供了新思路。

自然科學獎 一等獎

徐豐🐦、王海鵬🩻🤹🏽♂️、金亞秋🤾🏽、劉鵬、王峰

雷達散射成像目標智能識別信息感知理論與方法

項目針對雷達圖像智能解譯與目標識別重大需求🙋🏿♂️,發展了“散射-成像-識別智能感知信息鏈”特色的理論方法。構建流體-電磁-信號多物理耦合的海面動態目標散射成像精確模型,厘清動態海面目標的六自由度運動散射成像機製,揭示海面目標成像畸變機理🐃🪈;提出極化合成孔徑雷達圖像因子分解的廣義數學問題,統一了三類經典問題,實現極化特征與空間分布多域聯合分解🫰🏽;提出復數域卷積神經網絡,發展對復數域雷達圖像地表分類解譯方法,實現高精度地物分類🤵🏼♀️;提出全程卷積網絡架構👨🎨,發展檢測、鑒別與識別一體的全流程端到端自動目標識別算法。研究成果在國家安全與航天等領域得到應用🩼。

技術發明獎 一等獎

任俊彥、王宗民、葉凡✫、王勇🈺、李寧🤶🏻、張鐵良、許俊、孔瀛、李巍、彭新芒、陳遲曉、譚博、馬順利、王金豪、劉福海

千兆采樣率高速高可靠ADC/DAC關鍵技術及產業化

項目針對航天裝備和電子儀器領域要求模數與數模轉換器(ADC/DAC)芯片兼顧高采樣率、大信號帶寬、高轉換精度、低功耗和高可靠性的技術難點,發明了針對時間交織架構的通道間采樣非均勻性校正技術,突破了ADC/DAC實現千兆采樣率的設計瓶頸;發明了基於懸浮深阱的CMOS采樣電路🧚🏻,顯著降低了寄生電容和晶體管電阻隨信號的波動,同時實現了大帶寬與高線性采樣;發明了基於“分裂-共享”運算放大器機製的流水線ADC復合型前端,在降低功耗的同時,克服了孔徑誤差與記憶效應🏋🏽;發明了高穩定性設計與芯片加固技術,以適應惡劣的宇航應用環境。項目獲發明專利42項🧔🏽,高速高精度ADC/DAC產品在北鬥衛星🦸🏼、載人航天🎮、空間站等航天工程和激光雷達🎹、高速示波器等電子儀器中得到持續、批量的應用🧽。

科技進步獎 一等獎

吳俊🧎🏻♂️、王睿👨🏽🦲、胡蝶💅🏽、譚小彬👱🏻♂️、徐躍東🤘🏼🙆🏼、王瑋、譚彬🤢、趙進、劉典👨🏻🍳、王明輝➙、張洋、萬曉蘭、夏添、任國麗、王敏

虛擬現實(VR)的雲邊端協同視頻傳輸關鍵技術及應用

虛擬現實(VR)是“十四五”規劃中明確指出的國家重點發展方向之一👎🏿,也是元宇宙的核心技術。項目聚焦現有網絡無法滿足VR的大計算量、大數據量、低延時、高可靠等需求🥃,極大限製了VR在國民經濟重點領域中的應用的難題😔,圍繞VR的雲邊端協同計算與緩存、VR視頻邊端協同組播技、VR的軟件定義異構融合傳輸交換技術、和面向VR的場景感知編碼技術四個方面展開技術攻關,實現了具備場景感知能力的高譜效VR傳輸技術,構築雲邊端協同的網絡架構,解決VR傳輸的技術瓶頸問題。項目已授權發明專利60項🦑,參與編撰2部標準,發表論文96篇🛄。成果在新華三等企業實現規模應用🪹,保障了珠海航展等大型活動🏧。

科技進步獎 一等獎

闞海斌、甘露、劉百祥👩🏻🦼➡️、彭淩祺、金玲飛

基於區塊鏈與屬性密碼的數據存證🍄🟫、確權、共享交換技術及應用

服務於數字經濟🏌️♀️,支持數據要素流通🦹🏼♀️🦧,需要確保數據安全與用戶隱私。針對數據流通過程中存證🍭、確權、溯源、監管🏊🏿、共享問題🦠,設計了基於區塊鏈與屬性密碼的權限管理平臺、數據共享交換平臺和版權保護系統。將區塊鏈和屬性密碼融合,構建去弱中心的細粒度權限管理模型🗜;研發鏈外HASH鎖生成的閃電DNA技術,較快速實現鏈下存儲與鏈上驗證🏇🏿,隱私計算區塊數據嵌入技術👱🏻,支持海量存儲追蹤溯源的數據摘要管理體系。本項目所開發的原本區塊鏈版權保護系統可以方便地對知識產權進行登記確權,用戶可以直接在鏈上查詢購買版權,可以自動地監測是否存在侵權行為,為多家媒體提供版權保護服務,該產品在國內同領域處於領先地位🎯。

科技進步獎 一等獎

闞海東、陳仁傑、周脈耕、蔡婧、殷鵬🕵🏻♀️👨🏻🦱、趙卓慧🏊🏽♀️、劉聰🙇🏽♀️、孟夏、李慧楚💷、牛越、趙昂🙍🏻♀️🙋🏿♀️、林之靖、石晶金

大氣顆粒物的健康危害*️⃣、致病機製和個體幹預

項目完成了覆蓋全球652個城市的環境流行病學調查,首次建立了具有全球代表性的大氣顆粒物與居民死亡風險的暴露-反應關系𓀉,成果應用於世界衛生組織《全球空氣質量指南》。發現顆粒物可激活人體下丘腦-垂體-腎上腺軸🥚🤘🏿,引起神經內分泌活動和代謝改變;識別了顆粒物引起人體心肺系統損傷的多條分子機製,評估了表觀遺傳在其中的介導作用。開展了個體幹預研究,提供了空氣凈化器🤷🏼、口罩⚀👱🏻♀️、魚油可有效降低顆粒物心肺危害的循證醫學證據🔨。

科技進步獎 一等獎

周文浩🧏🏽♂️、王曉川、趙正言、楊琳、仇子龍💪、楊振綱、周青、盧宇藍、董欣然、吳冰冰、王慧君、孫金嶠、胡黎園、曹雲、熊曼

新生兒罕見病精準幹預策略建立與推廣應用

項目建立了我國新生兒罕見病一整套可推廣的行之有效的精準診療中國方案👨🏽🦲,研發了多項自主創新技術,根本上變革了現有的經驗性決策困境🛋🤽🏻。本項目針對新生兒遺傳性罕見病的致病性遺傳變異快速分析問題,建立中國自主知識產權的表型-基因型共享數據庫👩🏽🚒,通過完整的數據分析和解讀流程的更新迭代,大幅度提升新生兒遺傳罕見病的快速精準診斷。建立了大型新生兒罕見病隊列,涵蓋各個系統,按照“大隊列構建,亞隊列精細化管理”的模式,已完整展現新生兒罕見病的總體疾病譜及表型基因型特征,研究成果已達到國際領先水平。

通過構建新生兒基因組計劃這個全球最大規模的新生兒罕見病救治聯盟體系👽,在覆蓋全國所有省市的80家綜合醫院和兒童專科醫院的臨床工作中進行推廣應用,已救治新生兒罕見病超過十萬例。

科技進步獎 一等獎

許劍民、樊嘉🧑🏿🦳、吳兆文🕦🏄♂️、鐘芸詩、任黎、何國棟、韋燁🪖、馮青陽、湯文濤、朱德祥、常文舉、周波㊙️、王曉穎、王健🫅、崔越宏

規範化的結直腸癌全程診療體系的建立與推廣

項目從結直腸癌早診早治、微創外科🪻🦸🏽、復發轉移防治著手,創建規範化的全程診療體系👨🏼⚕️,顯著提升診療水平:首創血液5-羥甲基胞嘧啶早診技術;改進內鏡黏膜下剝離術治療早癌👨🌾;率先開展腹腔鏡、機器人微創手術,創新多種術式、標準和圍手術期管理方案;首創術中門靜脈化療預防術後復發🐦🔥;率先開展貝伐珠單抗+化療用於肝轉移轉化治療;首創多基因模型預測西妥昔單抗療效👴🏿。總體5年生存率達71.4%👶🏽。牽頭製定首部肝轉移診療中國指南🐥、國際專家共識和機器人手術中國專家共識。推廣至全國100余家三甲醫院20萬患者。

科技進步獎 一等獎

盧奕、竺向佳🚵🏼♂️🍖、何雯雯、張可可、唐雅婷🚣🏽、季櫻紅🤟、楊晉🏃🏻♂️、孟佳琪🧗🏼♂️、杜鈺🚵🏿♀️、齊姣、李丹、繆愛珠🙇🏽♀️、隗菱、張英蕾、張少華

高度近視白內障精準治療技術與應用

高度近視白內障是一種常見高致盲風險的近視並發症⛴,影響我國超六千萬黃金工作年齡人群💏,防控形勢嚴峻。其不僅發病率高💂🏻♂️、機製不明♧,且治療難度大🧟♀️、療效差👦🏼、並發症多。項目建立了高度近視白內障專病數據樣本庫,全面、深入闡明其發病機製🙅♂️;設計精準人工智能輔助人工晶狀體度數計算公式並實現成果轉化📓;創建精準手術體系,顯著提升術後視力,降低對戴鏡的依賴🪻;最終使患者達到正常或接近正常視功能💵💆,延長工作壽命🧜🏿♀️。代表成果寫入美國白內障臨床指南及國際權威眼科教材;第一完成人被Expertscape機構排名全球白內障專家第2名(總計35407位),大力推動了我國防盲事業發展🍜。

科技進步獎 一等獎

李華偉、聶國輝、李文妍、吳沛霞🐌、屈寅弘、王武慶🚶🏻♂️➡️、戴春富、姜濤、羅旭

耳源性眩暈精確診療體系的建立及推廣

項目瞄準眼動高清采集與精準分析核心技術🧑🦼➡️,結合三維空間精確定位、定速前庭刺激策略,實現了耳源性眩暈的精確診療🤽🏻;研發“良性陣發性位置性眩暈症診斷儀”等設備並成功量產,打破了國外廠商的長期壟斷。牽頭系列高質量臨床研究,建立了梅尼埃病“客觀可視化的診斷標準”“微創鼓室內註射治療策略”“療效動態監測和功能評價機製”🫃🏽🙍🏿,使眩暈控製率達到90%,大量患者免除了手術;形成了6項診療指南及共識。研發了集智能診斷👨🏿🏫、隨訪👨🏽🔧、康復🙇🏿🤜🏿、科普為一體的“EON4眩暈AI工作站”公益平臺🧒🏽,實現疾病初篩、就醫精準匹配🤏🏻、在線康復和遠程督導🤛🏻,推動眩暈疾病診療的智慧化進程,已服務上萬名患者,產生了巨大的社會效益🟰。